|

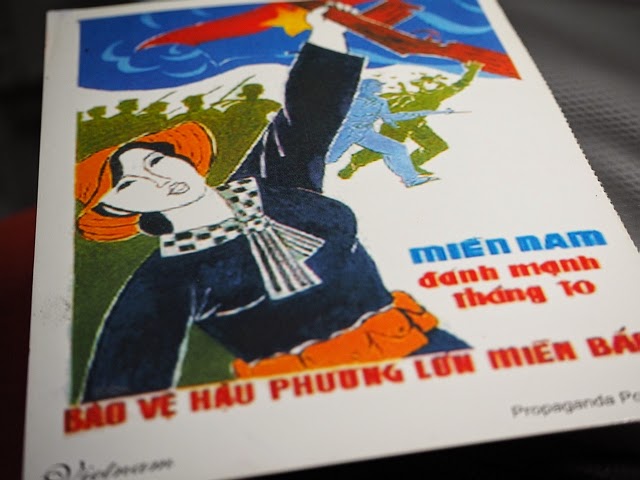

| 雪我狂流さんのベトナムみやげ。共産主義プロパガンダ・ポスターの暦。 |

2014/12/30

2014/12/29

2014/12/28

■今年最後の『週刊俳句』を更新しました

今年最後の週刊俳句。更新担当でした。

≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/12/40120141228.html

私は、八田木枯の一句、それと表紙写真(むかしフィルムで撮った写真です)。

座談、前回に含めなかったぶん、1本。例の『俳句年鑑』「30代以下」について話しています。年末っぽい話題ということで、この号にまわしました。

≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/12/2015.html

牡蠣をつまみながら(ということは、この座談が録画の一発目)、最初どうなるかと思いましたが、マイルドに収まりました。

(黒信治、黒天気を期待した人、ごめん)

●

週刊俳句は無事続いたということで、みなさまに感謝です。

みなさまというのは、読者諸氏、執筆してくれた人たち、そして更新当番の人たち。

来年もその次の年もずっと、粛々と続いていくといいなあ、と。

≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/12/40120141228.html

私は、八田木枯の一句、それと表紙写真(むかしフィルムで撮った写真です)。

座談、前回に含めなかったぶん、1本。例の『俳句年鑑』「30代以下」について話しています。年末っぽい話題ということで、この号にまわしました。

≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/12/2015.html

牡蠣をつまみながら(ということは、この座談が録画の一発目)、最初どうなるかと思いましたが、マイルドに収まりました。

(黒信治、黒天気を期待した人、ごめん)

●

週刊俳句は無事続いたということで、みなさまに感謝です。

みなさまというのは、読者諸氏、執筆してくれた人たち、そして更新当番の人たち。

来年もその次の年もずっと、粛々と続いていくといいなあ、と。

2014/12/27

■変奏 :在庫処分モード続行中

夏みかん酢つぱしいまさら純情など 鈴木しづ子

↓

(1字加えて現代風に)

↓

夏みかん酢つぱいしいまさら純情など

●

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺 子規

↓

鐘つけば鐘が鳴るなり法隆寺 東人

↓

鐘つけば鐘が鳴るなり鐘だもの みつを

●

鳥の巣に鳥が入つてゆくところ 波多野爽波

↓

(誤変換)

↓

鳥の巣に鶏が入つてゆくところ

↓

(1字加えて現代風に)

↓

夏みかん酢つぱいしいまさら純情など

●

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺 子規

↓

鐘つけば鐘が鳴るなり法隆寺 東人

↓

鐘つけば鐘が鳴るなり鐘だもの みつを

●

鳥の巣に鳥が入つてゆくところ 波多野爽波

↓

(誤変換)

↓

鳥の巣に鶏が入つてゆくところ

2014/12/26

■俳句の口調・語尾はぞんがい重要ですよ

「かな」を「です・ます」に変えるだけで、ライトヴァース俳人(流行の口語俳句ですか?)か、山頭火みたいになる。

遠山に日が当たります枯野です

ね?

参考:

よい道がよい建物へ、焼場です 種田山頭火

遠山に日が当たります枯野です

ね?

参考:

よい道がよい建物へ、焼場です 種田山頭火

2014/12/25

2014/12/24

■The Kinks' Father Christmas

A cynical lyric from The Kinks' Father Christmas. Have you got any other offbeat Xmas lyrics? #AltChristmas6Music pic.twitter.com/GJ2wHq5Vla

— BBC Radio 6 Music (@BBC6Music) 2014, 12月 21

thanks to

■クリスマス 勝手に組句

プロポーズされそうなほど冬銀河 竹岡佐緒理〔*1〕

冬帽のまま押し倒す最上階 内藤独楽〔*2〕

●

河豚おごるどういふことかわかるよね 北大路翼〔*3〕

この出逢ひこそクリスマスプレゼント 稲畑汀子

〔*1〕http://www.itoen.co.jp/new-haiku/25/monbukagaku.php

〔*2〕〔*3〕http://weekly-haiku.blogspot.jp/2008/12/blog-post_21.html

冬帽のまま押し倒す最上階 内藤独楽〔*2〕

●

河豚おごるどういふことかわかるよね 北大路翼〔*3〕

この出逢ひこそクリスマスプレゼント 稲畑汀子

〔*1〕http://www.itoen.co.jp/new-haiku/25/monbukagaku.php

〔*2〕〔*3〕http://weekly-haiku.blogspot.jp/2008/12/blog-post_21.html

|

| http://www.ge.com/jp/news/reports/christmas130y_genews_dec2_11.html |

2014/12/22

■失はれた菅井きんの歌

piとかpoとか奇妙な音のすることを菅井きんから教えてもらふ 10key

どうしやうもなくつるつるの夜と昼菅井きん後の世界のすがた

街角でいつもなにかを見失ふ菅井はみぎへきんはひだりへ

みなさん、月曜日ですね。

どうしやうもなくつるつるの夜と昼菅井きん後の世界のすがた

街角でいつもなにかを見失ふ菅井はみぎへきんはひだりへ

みなさん、月曜日ですね。

2014/12/21

■俳句関連の積み残し:備忘録

今年に間に合うかもしれないし、越年になるかもしれない。

〔1〕荒川倉庫さんの「豚三十句」が素晴らしい。感動モノだ。

http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/11/blog-post_25.html

〔2〕句集のカバーや帯はどうするべきか?

「句集の読み方 その1・付箋」の続篇。

「その1」きりで止まってしまっているのは気にはなっているんです。

〔3〕200ページにも行かない本に3,000円前後という、ふざけた値段。いつまでこんなこと続けるんですか、自費出版句集。

これは「句集の読み方」とは別枠でしょうね。

〔4〕自費出版句集、オカネの流れにおける、とってもモヤモヤした部分。

出版社によるようですが。

〔5〕俳句というジャンルの2014/2015年現在って、冷静に眺めると、かなりキツい状態ではないでしょうか。だって「年鑑」関連で挙げられている句を見ると、ほんとつまらないんですもの。

これは書くよりしゃべるほうに向いている話題。

ざっと挙げただけでも、これだ。まだまだありそうです。

ま、のんびり行きましょう。

〔1〕荒川倉庫さんの「豚三十句」が素晴らしい。感動モノだ。

http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/11/blog-post_25.html

〔2〕句集のカバーや帯はどうするべきか?

「句集の読み方 その1・付箋」の続篇。

「その1」きりで止まってしまっているのは気にはなっているんです。

〔3〕200ページにも行かない本に3,000円前後という、ふざけた値段。いつまでこんなこと続けるんですか、自費出版句集。

これは「句集の読み方」とは別枠でしょうね。

〔4〕自費出版句集、オカネの流れにおける、とってもモヤモヤした部分。

出版社によるようですが。

〔5〕俳句というジャンルの2014/2015年現在って、冷静に眺めると、かなりキツい状態ではないでしょうか。だって「年鑑」関連で挙げられている句を見ると、ほんとつまらないんですもの。

これは書くよりしゃべるほうに向いている話題。

ざっと挙げただけでも、これだ。まだまだありそうです。

ま、のんびり行きましょう。

■週刊俳句、第400号を迎える

ものすごくボリューミー。

≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/12/40020141221.html

400号記念企画として当番と元当番(生駒くん)で座談をやっています。ビデオカメラではなくデジカメで、しかも慣れない操作で、音声・画像ともちょっと残念なところもあるのですが、お許しを。

鴇田智哉『凧と円柱』イベントも3本。私も書かせてもらいました。

≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/12/blog-post_56.html

≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/12/40020141221.html

400号記念企画として当番と元当番(生駒くん)で座談をやっています。ビデオカメラではなくデジカメで、しかも慣れない操作で、音声・画像ともちょっと残念なところもあるのですが、お許しを。

鴇田智哉『凧と円柱』イベントも3本。私も書かせてもらいました。

≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/12/blog-post_56.html

2014/12/20

2014/12/19

2014/12/16

■業界最小・最軽量俳誌「はがきハイク」

≫http://haiku-new-space03.blogspot.jp/2014/12/3.html

歌人の佐藤りえさんに『はがきハイク』第10号から一句とりあげていただいています。感謝。

●

で、いままさに、第11号準備中。聖夜&新年。俳句関係には賀状にかえて、これを送らせていただく所存。

業界最小・最軽量・最安コストの俳誌。

たった5句なのにヘンな句をたくさん入れたがる自分に手を焼いております。

●

「なんじゃ、それは? 見てやるから送ってこい」という方は、tenki.saibara@gmail.com まで。

逆に、これまで届いてるけど、もうええわ、という方も、上記メアドまで。

歌人の佐藤りえさんに『はがきハイク』第10号から一句とりあげていただいています。感謝。

●

で、いままさに、第11号準備中。聖夜&新年。俳句関係には賀状にかえて、これを送らせていただく所存。

業界最小・最軽量・最安コストの俳誌。

たった5句なのにヘンな句をたくさん入れたがる自分に手を焼いております。

●

「なんじゃ、それは? 見てやるから送ってこい」という方は、tenki.saibara@gmail.com まで。

逆に、これまで届いてるけど、もうええわ、という方も、上記メアドまで。

2014/12/15

2014/12/13

2014/12/12

■群馬

@10_key @UenoHatsuki そういえば、馬脚をあらわすとか下馬評とか、天馬博士の紹介文で覚えたのだった。

— 三島ゆかり (@yukari3434) 2014, 11月 27

突如、群馬が話題になり、しばし群馬がアタマにとどまる。

↓↓↓井森美幸の上毛カルタ。1時間40分強あります(井森氏の登場は18分40秒あたり)。

2014/12/11

2014/12/10

■イメージ・シリーズ 第2弾

あくまで印象なのですが。

●「豈」関連の諸サイト

=構造が見えない(←それってドゥルーズ+ガタリのリゾームじゃねえの? 違う?)。いつ始まっていつ終わったのかわからない。テンション高い。こころざしも高そうだ。…というイメージ。

●週刊俳句

=構造が小学生もわかるくらいシンプル。まだ続いている。テンション、おおむね低い。

当番の上田信治はときどき重要な仕事をするし、福田若之は注目の若手だが、村田篠と西原天気は何をやっているのかわからない。という、みなさんのイメージ。

→篠さんは習字・書道をやってます。天気はよく散歩しています。

●「豈」関連の諸サイト

=構造が見えない(←それってドゥルーズ+ガタリのリゾームじゃねえの? 違う?)。いつ始まっていつ終わったのかわからない。テンション高い。こころざしも高そうだ。…というイメージ。

●週刊俳句

=構造が小学生もわかるくらいシンプル。まだ続いている。テンション、おおむね低い。

当番の上田信治はときどき重要な仕事をするし、福田若之は注目の若手だが、村田篠と西原天気は何をやっているのかわからない。という、みなさんのイメージ。

→篠さんは習字・書道をやってます。天気はよく散歩しています。

2014/12/09

■Sympathy for the Devil ~近藤十四郎さんのコンサートに行ってきました

荒野の水槽楽団のデビュー・ライブ。

唯一のカヴァーというストーンズ「Sympathy for the Devil」。

冒頭の歌詞は次の通り(聞き取り)。

ただいまご紹介にあずかりました(ましてません)、

わたくし、お金持ちの、モテモテの、インチキ野郎で~す♪

秀逸。笑ってしまうくらい秀逸。

原曲は、

Please allow me to introduce myself

I'm a man of wealth and taste

I've been around for a long, long year

Stole many a man's soul to waste

「インチキ野郎」というのがアタマから離れませんですよ。

唯一のカヴァーというストーンズ「Sympathy for the Devil」。

冒頭の歌詞は次の通り(聞き取り)。

ただいまご紹介にあずかりました(ましてません)、

わたくし、お金持ちの、モテモテの、インチキ野郎で~す♪

秀逸。笑ってしまうくらい秀逸。

原曲は、

Please allow me to introduce myself

I'm a man of wealth and taste

I've been around for a long, long year

Stole many a man's soul to waste

「インチキ野郎」というのがアタマから離れませんですよ。

2014/12/08

■若手俳人のイメージ

あくまで私の印象なのですが。

●『群青』という俳誌にいる若者の印象

=インディペンデント(結社無所属)で作家としての自立を目論むと見えて、そのじつ、権威にすぐにしっぽを振るタイプ。

●『ku+』という俳誌にいる若者の印象

=選ばれた才能、エリートで趣味がいいと自認。凡百の俳人を見下す。世間で言うところの鼻持ちならないタイプ。

どっちの俳誌もあまり知らないんですけどね。

どっちにも所属している(?)福田若之くんと、こんどゆっくりなにか食べながら、この件について話そうと思います。

私が注目しているのは、どちらにも入っていない山口優夢氏。

それと、上記のように言うと揶揄的に聞こえるかもしれませんが、捉え方の問題でね。前者は現実と賢く折り合いをつけているとも言えますし、後者については、それくらいの矜持は、表現者として当然とも言えます。

あ、そうそう。ボーナストラック。

●「ふらここ」の若者の印象

=おおむね関西弁。

最後に、それぞれのイメージを動物に譬えてみました。

●『群青』 →犬

●『ku+』 →猫

●「ふらここ」 →関西人

●『群青』という俳誌にいる若者の印象

=インディペンデント(結社無所属)で作家としての自立を目論むと見えて、そのじつ、権威にすぐにしっぽを振るタイプ。

●『ku+』という俳誌にいる若者の印象

=選ばれた才能、エリートで趣味がいいと自認。凡百の俳人を見下す。世間で言うところの鼻持ちならないタイプ。

どっちの俳誌もあまり知らないんですけどね。

どっちにも所属している(?)福田若之くんと、こんどゆっくりなにか食べながら、この件について話そうと思います。

私が注目しているのは、どちらにも入っていない山口優夢氏。

それと、上記のように言うと揶揄的に聞こえるかもしれませんが、捉え方の問題でね。前者は現実と賢く折り合いをつけているとも言えますし、後者については、それくらいの矜持は、表現者として当然とも言えます。

あ、そうそう。ボーナストラック。

●「ふらここ」の若者の印象

=おおむね関西弁。

最後に、それぞれのイメージを動物に譬えてみました。

●『群青』 →犬

●『ku+』 →猫

●「ふらここ」 →関西人

2014/12/06

2014/12/05

■日向の椅子 岡田一実『境界』の一句

俳句は音数が限られているので(短いので、とは言わない)、省略や舌足らず、意味の不確定が生じる。

家具屋あり日向ぼつこの椅子のあり 岡田一実

「日向ぼつこの椅子」もまた、一種の省略、舌足らず。その椅子に坐って日向ぼっこをするそのための椅子なのか、椅子が日向ぼっこをしているのか。人によって読み方が違うかもしれません。

けれども、これは、どちらとも言えない、という効果を味わうべき句と思いました。

椅子が日向にある(日向ぼっこをしているようだ)。そこに(私が)坐れば、気持ちのいい日向ぼっこになるんだろうなあ、というような。

ふたつの読みのちょうど中間に、読者を誘う。これは、計算された舌足らずと言えそうです。

ところで、店内ではなく道にはなかばはみ出すように商品を並べた家具屋というのは少なくなりましたが、昔はたしかにありました。「町の家具屋」といった風情。懐かしさがよろしき下味にもなっています。

掲句は『境界』(2014年11月1日/マルコボ.コム)より。

家具屋あり日向ぼつこの椅子のあり 岡田一実

「日向ぼつこの椅子」もまた、一種の省略、舌足らず。その椅子に坐って日向ぼっこをするそのための椅子なのか、椅子が日向ぼっこをしているのか。人によって読み方が違うかもしれません。

けれども、これは、どちらとも言えない、という効果を味わうべき句と思いました。

椅子が日向にある(日向ぼっこをしているようだ)。そこに(私が)坐れば、気持ちのいい日向ぼっこになるんだろうなあ、というような。

ふたつの読みのちょうど中間に、読者を誘う。これは、計算された舌足らずと言えそうです。

ところで、店内ではなく道にはなかばはみ出すように商品を並べた家具屋というのは少なくなりましたが、昔はたしかにありました。「町の家具屋」といった風情。懐かしさがよろしき下味にもなっています。

掲句は『境界』(2014年11月1日/マルコボ.コム)より。

2014/12/04

■冷し豚? 季語の本意・本情という問題

「冷し豚」って、美味しそう。

冷やし豚しゃぶ?

…と思ったのでしたが、違うのです。

尾をふりて首のせあへり冷し豚 三条羽村

今井聖「試行燦々16」(『街』第110号・2014年12月1日)が取り上げた『虚子編新歳時記 増補版』(三省堂)中の一句。「馬冷す」の項目に出てくる句、ということです。

「豚冷やす」という季語は見たことがありません。この句が最初です(最後かもしれません)。

今井聖さんは、この句から論を起こし、虚子が「馬冷やす」「牛冷やす」の「労役後」という部分を無視したことに注目、どんな家畜でも冷やせば夏の季語になるんですね、虚子がこうなんだから、と、伝統派を挑発します(詳しくは『街』誌をどうぞ)。

そのうえで今井さんのこの記事の結論はこうです。

つまり〈本意、本情などという「知識」〉よりも〈写す〉ことによって体得される驚きを優先しなさい、というもので、これは、考えようによっては、とても伝統的な態度だと思います。いわゆる「伝統派」よりもむしろ伝統的。

興味深い記事でした。掲句のインパクトも含め。

月とパトカーカーテンの隙間より 今井聖

これは上の話題とは直接関係ありません。同じ『街』誌より引きました。

●

自作引用の野暮を。

保安官一行馬を冷やしをり 10key

『豆の木』第18号(2014年4月)より。

これなどは「本意・本情」にそったいわゆる「伝統派」スタイルですな。

冷やし豚しゃぶ?

…と思ったのでしたが、違うのです。

尾をふりて首のせあへり冷し豚 三条羽村

今井聖「試行燦々16」(『街』第110号・2014年12月1日)が取り上げた『虚子編新歳時記 増補版』(三省堂)中の一句。「馬冷す」の項目に出てくる句、ということです。

「豚冷やす」という季語は見たことがありません。この句が最初です(最後かもしれません)。

今井聖さんは、この句から論を起こし、虚子が「馬冷やす」「牛冷やす」の「労役後」という部分を無視したことに注目、どんな家畜でも冷やせば夏の季語になるんですね、虚子がこうなんだから、と、伝統派を挑発します(詳しくは『街』誌をどうぞ)。

そのうえで今井さんのこの記事の結論はこうです。

俳句は「写生」だ。写すことがまず在る。写すことは実感です。見て、聴いて、触れて、味わい、匂うこと。

本意、本情などという「知識」をあらかじめ予定しない。

(中略)

「豚冷す」は視覚的現実のナマの実感がいかに強いか、写すことがいかに驚きに満ちたものであるかを教えてくれる。(後略)

つまり〈本意、本情などという「知識」〉よりも〈写す〉ことによって体得される驚きを優先しなさい、というもので、これは、考えようによっては、とても伝統的な態度だと思います。いわゆる「伝統派」よりもむしろ伝統的。

興味深い記事でした。掲句のインパクトも含め。

月とパトカーカーテンの隙間より 今井聖

これは上の話題とは直接関係ありません。同じ『街』誌より引きました。

●

自作引用の野暮を。

保安官一行馬を冷やしをり 10key

『豆の木』第18号(2014年4月)より。

これなどは「本意・本情」にそったいわゆる「伝統派」スタイルですな。

2014/12/03

■「しあわせ」と「よろこび」 佐藤文香句集『君に目があり見開かれ』の一句

ヒヤシンスしあわせがどうしても要る 福田若之

歩く鳥世界にはよろこびがある 佐藤文香

「しあわせ」を希求することと「よろこび」の存在を知ること。

ヒヤシンスを見てるのもいいけど、歩けば(飛ばなくても)、そこに「よろこび」があるんだよ、と。

「よろこび」を〈外〉に見出す態度は、ヒヤシンスの句への返答、アドバイスに思えてきます。

単純で幼稚な読みですが、前者はひとつの始まり、後者はひとつの答え。

鳥の句が無季なのは、年がら年中、よろこびはあるんだよ、ということでしょう。

歩く鳥世界にはよろこびがある 佐藤文香

「しあわせ」を希求することと「よろこび」の存在を知ること。

ヒヤシンスを見てるのもいいけど、歩けば(飛ばなくても)、そこに「よろこび」があるんだよ、と。

「よろこび」を〈外〉に見出す態度は、ヒヤシンスの句への返答、アドバイスに思えてきます。

単純で幼稚な読みですが、前者はひとつの始まり、後者はひとつの答え。

鳥の句が無季なのは、年がら年中、よろこびはあるんだよ、ということでしょう。

■蛸と天球 関悦史「量産型秋の暮」の一句

太古、夜空を眺めて、それを球体とみなしたこと(天球という概念)は、何らかの研究や思惟を通してのことだろうと思います。空をじーっと見ていると、とか、これはなんだろう?と考えてのうえで、とか。

天球冷え真実蛸は無脊椎 関悦史

蛸のアタマを見て、夜空を、世界を、そのように、というのは球体と、認識した、というわけではないでしょうが、天球の冷えと蛸のぐにゃぐにゃは、なんだか感動的に呼応いたします。

掲句は『GANYMEDE』第62号(2014年12月1日)所収「量産型秋の暮」より。

ちなみに蛸は好きです。

外観も。

味も。

寿司のタネで、蛸はかなり上位に入ります。小さい頃は「蛸の炊いたん」がよく食卓に出ていました。いまでも食べたいおかずの上位に入ります。

天球冷え真実蛸は無脊椎 関悦史

蛸のアタマを見て、夜空を、世界を、そのように、というのは球体と、認識した、というわけではないでしょうが、天球の冷えと蛸のぐにゃぐにゃは、なんだか感動的に呼応いたします。

掲句は『GANYMEDE』第62号(2014年12月1日)所収「量産型秋の暮」より。

ちなみに蛸は好きです。

外観も。

味も。

寿司のタネで、蛸はかなり上位に入ります。小さい頃は「蛸の炊いたん」がよく食卓に出ていました。いまでも食べたいおかずの上位に入ります。

2014/12/02

■「安倍退陣となれば、世の中に溢れかえるクソみたいな反戦ポエムがなくなるのか?」

…と訊かれたので、

「わからんけど、減るんじゃないの?」とテキトーに答えておきました。

というか、その友人は、ツイッターとかフェイスブックの見過ぎなのだと思います。

一時期はそうだったけれど、いまはそうでもないような気がする。「反戦にも、流行り廃れとか、息切れがあるんだよ」

いや、問題はむしろ、ポエムの蔓延のほうでしょ?

平和は、だいじよ。

選挙戦が始まりましたね。幸いなことに、私が住んでいるあたりはそんなに煩くない。

●

「わからんけど、減るんじゃないの?」とテキトーに答えておきました。

というか、その友人は、ツイッターとかフェイスブックの見過ぎなのだと思います。

一時期はそうだったけれど、いまはそうでもないような気がする。「反戦にも、流行り廃れとか、息切れがあるんだよ」

いや、問題はむしろ、ポエムの蔓延のほうでしょ?

平和は、だいじよ。

選挙戦が始まりましたね。幸いなことに、私が住んでいるあたりはそんなに煩くない。

●

2014/12/01

■心に残る菅井きんの歌

一億のテレビ画面に菅井きん同時に灯り同時に笑ふ

菅井きん並みにびつしり霜柱やがて消ゆるを定めとなせり

かなしみは星間距離に比例して増すてふ菅井きんの法則

菅井きんから人類へプレゼント中身はいまだ不明なれども

観覧車一周およそ一時間眼下に菅井きんを探さむ

菅井きんと声に出すときキンといふ音の響きに陶然となる

みなさん、12月ですよ。

菅井きん並みにびつしり霜柱やがて消ゆるを定めとなせり

かなしみは星間距離に比例して増すてふ菅井きんの法則

菅井きんから人類へプレゼント中身はいまだ不明なれども

観覧車一周およそ一時間眼下に菅井きんを探さむ

菅井きんと声に出すときキンといふ音の響きに陶然となる

みなさん、12月ですよ。

2014/11/30

2014/11/29

■ふたつの「落選展を読む」を読んだ

作者への愛情は要らないけれど、俳句(というジャンル)への愛情は要る。

それを思いながら、ふたつの「落選展を読む」(週刊俳句・第396号掲載)を読みました。

≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/11/2014_23.html

≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/11/2014.html

俳句(というジャンル)への配慮など無用だけれど、作者への配慮は必要だと思いました。

※前者はスタンス、後者は技術。

それで批評が痩せたりはしません。

それを思いながら、ふたつの「落選展を読む」(週刊俳句・第396号掲載)を読みました。

≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/11/2014_23.html

≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/11/2014.html

俳句(というジャンル)への配慮など無用だけれど、作者への配慮は必要だと思いました。

※前者はスタンス、後者は技術。

それで批評が痩せたりはしません。

■外階段01 ビニール波板

むかし撮った写真を眺めていると、外階段の写真がときどき現れる。意識しているわけではないが、自分はこれがなんとなく好きらしい。というより、見てしまうといったほうがいいか。

フェチ(いまどきの用語で言えば「萌え」)の対象としてはありふれて凡庸な物件だが、ビニール波板の色がなんだかそそる。

撮影日は2012年9月1日。中目黒から目黒川あたりを散歩(吟行)している途中。

●

フェチ(いまどきの用語で言えば「萌え」)の対象としてはありふれて凡庸な物件だが、ビニール波板の色がなんだかそそる。

撮影日は2012年9月1日。中目黒から目黒川あたりを散歩(吟行)している途中。

●

2014/11/28

■「そうそう、そうなんですよね」という句

虫除けを動かぬ人にふいてをり 森泉理文

そうそう。動かないんですよね、吹いてもらっているあいだ。

ゆつくりと草踏んでをり蝗捕り 同

そうそう。ゆっくり行くんですよね。

草取りのすつかりいやに日曜日 同

そうそう。最初はいいんですけどね。

「そうそう句」「あるある句」は、そればかりじゃあ物足りなくなってくるけれど、気持ちのいいときもあるんですよ。それも俳句の愉しみのひとつ。

掲句は森泉理文句集『春風』(2014年11月/邑書林)より。

そうそう。動かないんですよね、吹いてもらっているあいだ。

ゆつくりと草踏んでをり蝗捕り 同

そうそう。ゆっくり行くんですよね。

草取りのすつかりいやに日曜日 同

そうそう。最初はいいんですけどね。

「そうそう句」「あるある句」は、そればかりじゃあ物足りなくなってくるけれど、気持ちのいいときもあるんですよ。それも俳句の愉しみのひとつ。

掲句は森泉理文句集『春風』(2014年11月/邑書林)より。

2014/11/27

■漢字と平仮名 生駒大祐句の用字はなぜ変態ぽいのか?

「週刊俳句あたりをうろちょろしている若い人」って?

今井杏太郎フォロワーで、フインキの句といえば、生駒大祐さんが思い当たるんだけど……。

というか、今井杏太郎的な感じって、今の俳句世間でメジャーでもメインストリームでもないでしょ?

と、えらい古い話題を引きずるかに見えて、今回は、その話題ではないのです。生駒大祐さんの落選展出品作「こゑ」。

≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/11/20142_1.html

なかなか感じがいい。フインキが良い。

で、それはそれとして(この話でもない)、今回は、作品うんぬんとは別に、「用字」のことです。

●

生駒大祐さんの句は、今回の「こゑ」だけでなく、わざわざ平仮名にしたような用字が多い。これ、かなり気になります。

例えば、落選展・タイトルの「こゑ」。《こゑと手といづれやさしき冰水 生駒大祐》。

それから、《雁ゆくも泣く人の面白きかほ 生駒大祐》の「かほ」(spica「かよひあふ」2014年11月5日)。

「声」、「顔」あるいは「貌」ではダメなんですかね?

「手」が漢字で「かほ」が平仮名というところに意味があるのかと読者は立ち止まる、なら、いいけれど、けつまづく。「きかほ」って何?と一瞬思う(思わないか?)。

それに、「こゑ」「かほ」は、鴇田智哉の意匠上の特徴、いわば「鴇田印」という思いもある。

《優曇華やかほのなかから眠くなり 鴇田智哉》《こゑふたつ同じこゑなる竹の秋 鴇田智哉》

どうしても鴇田智哉句を思い浮かべてしまう。

それは、「春の暮」ではなくわざわざ「春のくれ」とあれば、どうしても三橋敏雄《鈴に入る玉こそよけれ春のくれ》 を思い出してしまうたぐいのことです。

「こゑ」や「かほ」、「春のくれ」が鴇田智哉、三橋敏雄の専売特許とは言いませんが、どうしても、そこに連想が行く。

先行作品を響かせたいという意図があれば、それでいいのですが、自分の句(つまり生駒大祐さんの句)のプラスになるとは、あまり思えないのです。

●

私自身、用字(漢字にするか平仮名にするか)にはかなりこだわるほうだと自認しています。その際の最優先の基準は、視認性・可読性です。

例えば、語が別になっている箇所は、漢字・平仮名で区別されているほうが目に入りやすく、読みやすい。

真桑瓜みづのかたちをしてゐたり 生駒大祐(落選展「こゑ」)

「水」ではなく「みづ」なのは、「真桑瓜水のかたち~」 とすると、瓜→水と並ぶ部分の視認性が悪い。だから、「真桑瓜みづの~」とするか「まくわうり水の~」とする。

ところが、

ゐる鳥が近くにあるはあきの暮 生駒大祐(spica「かよひあふ」2014年11月4日)

これはどうでしょう。読みにくい。ひじょうに読みにくい。

変態ぽい。

視認性を考えるなら、「近くにあるは秋の暮」のほうがいい。

ここはこだわりたいんですよね。

視認性・可読性って、とてもたいせつ。

一方、視認性・可読性という基準ではなく、フインキで用字を決める、用字でなんらかのフインキを出したいという魂胆については、あまり好きになれません。

その意味では、生駒大祐さんは、平仮名でフインキを出そうとしすぎ! と私には映るのですよ。

と、ここまで書いて、「細かいこと言ってるなあ、自分」と思いました。

ごめんな。

(よっしゃあ。ひさしぶりの「ごめん」締め)

今井杏太郎フォロワーで、フインキの句といえば、生駒大祐さんが思い当たるんだけど……。

というか、今井杏太郎的な感じって、今の俳句世間でメジャーでもメインストリームでもないでしょ?

と、えらい古い話題を引きずるかに見えて、今回は、その話題ではないのです。生駒大祐さんの落選展出品作「こゑ」。

≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/11/20142_1.html

なかなか感じがいい。フインキが良い。

で、それはそれとして(この話でもない)、今回は、作品うんぬんとは別に、「用字」のことです。

●

生駒大祐さんの句は、今回の「こゑ」だけでなく、わざわざ平仮名にしたような用字が多い。これ、かなり気になります。

例えば、落選展・タイトルの「こゑ」。《こゑと手といづれやさしき冰水 生駒大祐》。

それから、《雁ゆくも泣く人の面白きかほ 生駒大祐》の「かほ」(spica「かよひあふ」2014年11月5日)。

「声」、「顔」あるいは「貌」ではダメなんですかね?

「手」が漢字で「かほ」が平仮名というところに意味があるのかと読者は立ち止まる、なら、いいけれど、けつまづく。「きかほ」って何?と一瞬思う(思わないか?)。

それに、「こゑ」「かほ」は、鴇田智哉の意匠上の特徴、いわば「鴇田印」という思いもある。

《優曇華やかほのなかから眠くなり 鴇田智哉》《こゑふたつ同じこゑなる竹の秋 鴇田智哉》

どうしても鴇田智哉句を思い浮かべてしまう。

それは、「春の暮」ではなくわざわざ「春のくれ」とあれば、どうしても三橋敏雄《鈴に入る玉こそよけれ春のくれ》 を思い出してしまうたぐいのことです。

「こゑ」や「かほ」、「春のくれ」が鴇田智哉、三橋敏雄の専売特許とは言いませんが、どうしても、そこに連想が行く。

先行作品を響かせたいという意図があれば、それでいいのですが、自分の句(つまり生駒大祐さんの句)のプラスになるとは、あまり思えないのです。

●

私自身、用字(漢字にするか平仮名にするか)にはかなりこだわるほうだと自認しています。その際の最優先の基準は、視認性・可読性です。

例えば、語が別になっている箇所は、漢字・平仮名で区別されているほうが目に入りやすく、読みやすい。

真桑瓜みづのかたちをしてゐたり 生駒大祐(落選展「こゑ」)

「水」ではなく「みづ」なのは、「真桑瓜水のかたち~」 とすると、瓜→水と並ぶ部分の視認性が悪い。だから、「真桑瓜みづの~」とするか「まくわうり水の~」とする。

ところが、

ゐる鳥が近くにあるはあきの暮 生駒大祐(spica「かよひあふ」2014年11月4日)

これはどうでしょう。読みにくい。ひじょうに読みにくい。

変態ぽい。

視認性を考えるなら、「近くにあるは秋の暮」のほうがいい。

ここはこだわりたいんですよね。

視認性・可読性って、とてもたいせつ。

一方、視認性・可読性という基準ではなく、フインキで用字を決める、用字でなんらかのフインキを出したいという魂胆については、あまり好きになれません。

その意味では、生駒大祐さんは、平仮名でフインキを出そうとしすぎ! と私には映るのですよ。

と、ここまで書いて、「細かいこと言ってるなあ、自分」と思いました。

ごめんな。

(よっしゃあ。ひさしぶりの「ごめん」締め)

2014/11/26

■ドラマのなかの雪・暮らしのなかの雪 海野良子句集『時』

雪がほとんど降らない、積もらない、何年かに一度積もって雪達磨をつくっても土の黒が混じったまだらの雪達磨になってしまうという土地に育ったので、降雪・積雪は一種の事件であり、雪とはそのようにドラマチックでありました。

雪は美しい。白いものが空から降ってくるなんてとても不思議じゃあありませんか。視界全部が真っ白になるなんて、尋常じゃありません。実際、雪は、美しいドラマの道具立てに最適です。雪を歌ったポップスも同様。

ところが多くの日々雪を日常として暮らしている人には、雪とは、どういうものなのでしょう? ふだん雪を知らない私たちが見る雪、感じる雪とは違う雪であろうと思います。ドラマのようにロマンチックなだけではない雪。ふわっとしたイメージで捉えられた雪ではない雪。

海野良子句集『時』(2014年10月/邑書林)には雪の句がたくさんあります。

新雪の上にさつそく蔵の影 海野良子

蔵のある家の庭の景か、あるいは蔵のある街の道の景か。降るなり晴れて、影が雪の上にくっきりと現れる。

忘年会その二時間に積る雪 同

宴が盛り上がり酒が進むそのあいだも雪がずっと降っている。生き生きとした生活感があります。

雪を掘り雪掻きの道つくりけり 同

雪深い土地ならではの手順です。数センチ、十数センチの雪を掻いたことしかない人間には思いが至らない。

雪だるま作り大人の声ばかり 同

これはちょっと都会の景としても読めそうです。

送りだすための玄関春の雪 同

毎朝の送りだしとも読めますが、「春の雪」とあるので、春から生活が変わる(例えば上京する)人を送りだすのでしょう。

ドラマや歌のなかでロマンチックに扱われる雪、ふわっとしたイメージで捉えられた雪。

暮らしのなかでいろいろな相貌を見せる雪。

このふたつがあるわけですが、後者のほうがずっと美しいし、むしろドラマ。掲句を読んでいて思いましたよ。

●

2014/11/25

■友人のクリニック+ホスピスに行ってきました。

近所の人たちが毎年この時期に演るミュージカル(オペレッタ)の伴奏の嫁はん。私は運転手です。

今回はタカムラさんご夫妻も一緒。観客のみなさんへのお菓子を焼いていただきましたよ。

1995年クリニック開院、99年ホスピス開院。上のリーフレットは99年に作ったもの(デザインは笠井亞子さん)。15年経った今も、刷り増し刷り増しで活躍していました。

15年前かあ!と時間の経過に愕然となり、そしてしみじみとしてしまいました。

今回はタカムラさんご夫妻も一緒。観客のみなさんへのお菓子を焼いていただきましたよ。

1995年クリニック開院、99年ホスピス開院。上のリーフレットは99年に作ったもの(デザインは笠井亞子さん)。15年経った今も、刷り増し刷り増しで活躍していました。

15年前かあ!と時間の経過に愕然となり、そしてしみじみとしてしまいました。

2014/11/24

■それぞれの菅井きんの歌

水道管ゲームてふものむかしあり菅井きんとは関係ないが

善人が善行を句に詠むそれをダメとは菅井きんも言はない

暗黒の宇宙とびかふもの仮に名付けて「菅井きんの憂鬱」

菅井そのあと数秒をあけてきん菅井ときんがはなればなれに

みなさん、月曜日ですよ。

善人が善行を句に詠むそれをダメとは菅井きんも言はない

暗黒の宇宙とびかふもの仮に名付けて「菅井きんの憂鬱」

菅井そのあと数秒をあけてきん菅井ときんがはなればなれに

みなさん、月曜日ですよ。

2014/11/22

2014/11/21

2014/11/20

■梅と戦艦 利普苑るな句集『舵』の一句

以前、俳句の「取り合わせ」について、《内部知(esoteric knowledge)の最たるもの。これはこうとも、だからどう、とも、誰もうまく説明できないけれど、メンバー(俳人)間では共通認識がふんわりと存在するたぐいの》(:togetter「俳句の作り方 12音+季語?」)と書いたのですが(カッコつけて英語を併記したりして書いたのですが、これは間違っていて、内部でさえアヤシい、つまり共通の認識などないのではないと思ったりしています。

けれども、考えてみれば、内部で了解され、定式が出来上がっているなら、誰かを驚かすことは難しい。了解や定式がないからこそ、異変、突然変異、事件、事故のような語の組み合わせが現れる、それに驚き、快感を味わうのかもしれません。。

海底に巨大戦艦梅白し 利普苑るな『舵』

戦艦と梅の取り合わせに、私は快感しました。

海のものと梅の取り合わせは、金子兜太《梅咲いて庭中に青鮫が来ている》が思い出されもしますが、「巨大戦艦」は大きさ・質感から言って「青鮫」とは別物です。

(梅と海は誤植になりやすい。これは冗談ではなく、事件、事故を引き起こす契機たりうると思っています)

なぜ海底の景から梅の白さへと展開されるのか? その(私にとっての)唐突さは、やはり気持ちがいい。「作者はどこかにいるんでしょうか?」といった作法上の小賢しい論点などおかまいないしに、美しい句。

なお、句集『舵』には、上掲のような乱暴に美しい句が数的に多いわけではありません。

遠浅の海の音聞き冷奴 同

といった清々しい句が多い(この句も「冷奴」が取り合わせの妙とは言えます。けれども乱暴ではない)。

ほか、気ままに何句か。

葉牡丹を並べて父の家居かな 同

竹林のうねりゆたかに燕来ぬ 同

めつむりてより凍鶴となりにけり 同

けれども、考えてみれば、内部で了解され、定式が出来上がっているなら、誰かを驚かすことは難しい。了解や定式がないからこそ、異変、突然変異、事件、事故のような語の組み合わせが現れる、それに驚き、快感を味わうのかもしれません。。

海底に巨大戦艦梅白し 利普苑るな『舵』

戦艦と梅の取り合わせに、私は快感しました。

海のものと梅の取り合わせは、金子兜太《梅咲いて庭中に青鮫が来ている》が思い出されもしますが、「巨大戦艦」は大きさ・質感から言って「青鮫」とは別物です。

(梅と海は誤植になりやすい。これは冗談ではなく、事件、事故を引き起こす契機たりうると思っています)

なぜ海底の景から梅の白さへと展開されるのか? その(私にとっての)唐突さは、やはり気持ちがいい。「作者はどこかにいるんでしょうか?」といった作法上の小賢しい論点などおかまいないしに、美しい句。

なお、句集『舵』には、上掲のような乱暴に美しい句が数的に多いわけではありません。

遠浅の海の音聞き冷奴 同

といった清々しい句が多い(この句も「冷奴」が取り合わせの妙とは言えます。けれども乱暴ではない)。

ほか、気ままに何句か。

葉牡丹を並べて父の家居かな 同

竹林のうねりゆたかに燕来ぬ 同

めつむりてより凍鶴となりにけり 同

2014/11/19

■上田信治さんの《「第60回角川俳句賞選考座談会」を読む》がたいへん興味深い。

≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/11/20141160.html

上に引いた「まとめ」は、たしかにそうだと思います。なかなかキツい強迫観念です。

でも、「俳句界」が強いられていることに、私(たち)が強いられることもない。私(たち)はもっと身勝手な読者だと思う。好きなものを読み、関心のないことにはとりあえず時間を割かないでおく、という素晴らしい身勝手さ。

●

ところで、傾向がはっきり見えるのは、それに合わせて応募するという人たちには好都合。

横紙破りをやってくれる人はいないのでしょうかね?

いても、私たちの目に触れるところまでは行かないのかもしれません。

今年の選考座談会から、自分は、平成26年の俳句界が強いられている同質性を、次のようなものだと受け取りました。これ、角川俳句賞(あるいは多くの俳句賞)とあえて限定せずに「俳句界」と言ってしまうのは、結果だけではなく、座談会の経緯やニュアンスから導き出されたということでしょうか。

◎内容がよく分かること。不明瞭でないこと。曖昧さがないこと。

◎「いいもの」「いいこと」「いい人であること」が書かれていること。

◎言い方が堅実で、隙がないこと。規範の踏み越えがないこと。

上に引いた「まとめ」は、たしかにそうだと思います。なかなかキツい強迫観念です。

でも、「俳句界」が強いられていることに、私(たち)が強いられることもない。私(たち)はもっと身勝手な読者だと思う。好きなものを読み、関心のないことにはとりあえず時間を割かないでおく、という素晴らしい身勝手さ。

●

ところで、傾向がはっきり見えるのは、それに合わせて応募するという人たちには好都合。

@819tiger @Earan19970301 @yuzuko_yuzuko @mugimaki0616 (意識も何も、そもそも賞の傾向というか、趣旨を確認するのは当然の礼儀でしょう……ガン無視は賞に失礼でしょう……と今更ながら)

— かーりー (@RNJWOHK) 2014, 11月 15

横紙破りをやってくれる人はいないのでしょうかね?

いても、私たちの目に触れるところまでは行かないのかもしれません。

2014/11/18

2014/11/17

■ほらキミにも菅井きんの歌

エルヴィスと上の名で言ふマスターと菅井きんとがカウンター越し 10key

たとうれば暮らしにネヂとネヂまはし有るがごとくに菅井きん在り

ポジティヴな菅井きんでもネガティヴな菅井きんでもどちらでもよし

しろながすくぢらと菅井きんもまた解剖台の上の邂逅

いまキミに何かあげるとするならば例えば菅井きんの歌とか

みなさん、また月曜日がやってきましたね。

たとうれば暮らしにネヂとネヂまはし有るがごとくに菅井きん在り

ポジティヴな菅井きんでもネガティヴな菅井きんでもどちらでもよし

しろながすくぢらと菅井きんもまた解剖台の上の邂逅

いまキミに何かあげるとするならば例えば菅井きんの歌とか

みなさん、また月曜日がやってきましたね。

2014/11/16

■傷のないやかんでお湯を沸かしたら…

…泡はどこから出るのだろう? というギモンにとっつかまった話は、前にしました。

≫http://sevendays-a-week.blogspot.jp/2014/11/blog-post_9.html

なんと、答えがわかりました。

小津夜景さん(@NICE, FRANCE)が、沸騰現象の研究者たる「同居人」(引用ママ)に訊いてくれたのです。

1 《100℃では沸かない》

え? もっと温度を上げないと沸かないんですか! 100℃=沸騰は傷(差異)込み、ということ?(このあたりは私の言っていることなので間違っているかもしれません)

2 最初の泡は、《水中の、水の分子の密度が低いところ(分子と分子とが離れているところ)が偶然生じた時、その「穴」から生まれる》

偶然!

偶然なんですね、最初の泡が生じる箇所は。

科学者の口から発せられた「偶然」という語ほど、美しいものはない、とつねづね思っている私は、この答えを聞いたとき(正確にはメールを読んだとき)、身を捩らせて感動しましたよ。

なお、傷のないヤカンの作り方についても教えていただきましたが、それはここでは割愛します(そこもまた大きな神秘ですが、人に言うのは惜しい)。

≫http://sevendays-a-week.blogspot.jp/2014/11/blog-post_9.html

なんと、答えがわかりました。

小津夜景さん(@NICE, FRANCE)が、沸騰現象の研究者たる「同居人」(引用ママ)に訊いてくれたのです。

1 《100℃では沸かない》

え? もっと温度を上げないと沸かないんですか! 100℃=沸騰は傷(差異)込み、ということ?(このあたりは私の言っていることなので間違っているかもしれません)

2 最初の泡は、《水中の、水の分子の密度が低いところ(分子と分子とが離れているところ)が偶然生じた時、その「穴」から生まれる》

偶然!

偶然なんですね、最初の泡が生じる箇所は。

科学者の口から発せられた「偶然」という語ほど、美しいものはない、とつねづね思っている私は、この答えを聞いたとき(正確にはメールを読んだとき)、身を捩らせて感動しましたよ。

なお、傷のないヤカンの作り方についても教えていただきましたが、それはここでは割愛します(そこもまた大きな神秘ですが、人に言うのは惜しい)。

2014/11/15

■このうえなく幸せな日

道でアルト・サックスの練習をしているお兄ちゃんが「星に願いを」を吹き始めたこと。

ごちゃごちゃした洋品店の軒先のワゴンに置いてあったアーガイルの靴下(150円)に目が止まり、買ってしまったこと(アーガイルなんてほとんど履いたことがないのに)。

国分寺マンション地下のカレー屋はとっくになくなったはずだけれど、いちおう確かめに降りたら、やっぱりなかったこと。

合皮張りの椅子を並べ、コーヒーはおいしくもまずくもなく、480円といういっそのこと500円でいいのにという値段で、マスターはワイシャツに黒のベストという、初めて入った喫茶店の有線からオルガンのインストゥルメンタルが流れたこと。

道が西国分寺駅のホームの裏まで行ったところで行き止まりだったこと。

などなど。

以上、すべて、2時間ほど用もなく自転車で走るあいだに出会ったこと。

ごちゃごちゃした洋品店の軒先のワゴンに置いてあったアーガイルの靴下(150円)に目が止まり、買ってしまったこと(アーガイルなんてほとんど履いたことがないのに)。

国分寺マンション地下のカレー屋はとっくになくなったはずだけれど、いちおう確かめに降りたら、やっぱりなかったこと。

合皮張りの椅子を並べ、コーヒーはおいしくもまずくもなく、480円といういっそのこと500円でいいのにという値段で、マスターはワイシャツに黒のベストという、初めて入った喫茶店の有線からオルガンのインストゥルメンタルが流れたこと。

道が西国分寺駅のホームの裏まで行ったところで行き止まりだったこと。

などなど。

以上、すべて、2時間ほど用もなく自転車で走るあいだに出会ったこと。

2014/11/14

■ムード俳句の蔓延?

「作者の顔」「生活感」「日常生活のリアル」って、ただの勢いで打ち込みつつ、これらの言葉は句会等でよく言われるけど、実のところ何だろう、どうなんだろう と考えていたのです。クリックしてしまってから失敗したと思いましたとも。ここには必ず突っ込みが来るだろうなと思っていたら、来ました。

http://6918.teacup.com/mamenoki/bbs/2399

あまりな紋切り度・紋切り具合に、中嶋憲武さん一流のギャグかな?とも考えました。ご本人によると、指の勢い・筆の滑りだった、ということです。

めでたしめでたし。(なにが?)

でね、憲武さんの真意を忖度・憶測したうえで思うのは、「ムードはあるんだけれど……」という句はたしかに多いですね、ということ。

ムード歌謡ならぬ、ムード俳句。

俳句は、気持ち悪いよりは、気持ちいいほうがいいと思いますが、どんな気持ちよさなのかというのが肝心かもしれません。気持ちよさにもいろいろあるから、俳句は面白いのですが。

2014/11/13

■生活感、日常生活のリアル、作者の顔? そんなものが見たいんですか? ほんとに?

承前≫「超結社」の終焉

豆の木賞の結果が出て以降、掲示板が盛り上がっている。

≫http://6918.teacup.com/mamenoki/bbs

盛り上がりに貢献しているのは、詠犬さんこと中嶋憲武さんの一連の書き込みです。簡単にいえば、今回の受賞作が「つまらない」「こんなんでいいのか?」という異議。

え? どんな20句なんだ? と、受賞作の太田うさぎさん「cloudy」への関心が高まるが、受賞作が発表されるのは来春の『豆の木』誌。現時点で読んだのは豆の木賞の参加者のみ。クローズド。なおかつ受賞作公表まで半年も気を持たせる。これはなかなか良い演出。

私も読んでいない。だから、憲武さんの意見・感想について、何かを言うことはできない。考えてみれば、この掲示板の成り行きは、受賞作を読んでいる豆の木メンバーにしかわからないわけです。にもかかわらず、部外者の私が何を言おうというんだ?

ですから、受賞作の如何は横に置いて、の話です。

憲武さんの書き込みで2点、気になることがあるので、それを書きます。

その1。これは細かいこと(ですが、だいじなこと)です。

こういう作品が賞を取ると、やんごとないお方に「(超結社では)せっかく育てられて来たものを薄め合う結果に終ることが多いのではないかと思っています。もちろん、うまく使い分けている人もいましょうが」と言われる結果につながるのではないかと危惧しております。

http://6918.teacup.com/mamenoki/bbs/2384

「やんごとないお方」などというボヤカし方・あてこすり方は、 言論として、卑しい。こういうのはやっちゃダメです。

直後に四童さんが補記しているように、これは週刊俳句の記事からの引用。「小澤實が」と、きちんと発言者を明記、出所があるんだから、そのURLも添えるべきなのです。

≫http://weekly-haiku.blogspot.tw/2014/09/blog-post_56.html

これからは気をつけてネ。

その2。 これは微妙な問題です。

憲武さんは受賞作について、次のように言います。

(…)奇麗で気持ちよいのは確かに大事ですけど、問題なのはそこに生活感というか日常生活のリアルというか、作者の顔というか、そういったものが見えて来ない事です。

http://6918.teacup.com/mamenoki/bbs/2394

生活感、日常生活のリアル、作者の顔。憲武さんはそれらが見たいというわけです。それが見えてこないから、受賞作は不満であると。

これは憲武さんの考え方(さらに言えば俳句へのスタンス)ですから、それに文句を言うつもりはないのです。

でも、これって、紋切り型ですよね。

生活感、日常生活のリアル、作者の顔。

いろんなところで何度も聞いたことがあります。

おまけにセットになってる感。

これらを重視する人たちが分厚く存在することは知っています。けれども、受賞作は、彼らが望むようなかたちで「生活感、日常生活のリアル、作者の顔」を見せようとした作品なのでしょうか。もしそうなら失敗しているから「問題」ということにもなりましょうが、はなからそんなものをめざしていないとしたら、問題でもなんでもない。

ちなみに、私は、シンプルな意味で「生活感」や「日常生活のリアル」などを見せられても(いわゆる暮らしの報告だとか、内面の告白だとか、魂の叫びだとか)、「ふ~ん」としか言いようがない。その脈絡から見える「作者の顔」なんて、どうせ他人と見分けがつかないような「顔」だろうと思っています。

「これが私の顔だ。よく見ろ」って言ってる句に限って、「なるほど。どこにでもあって、見飽きた顔だから、もう、いいです。どこかにしまってください」 ってことになるのですよ、経験上。

この「作者の顔が見えない」「生活感・リアルさが感じられない」といった、型に嵌りきった評言、どうにかなりませんかねえ。古く「人間探求派」まで遡る病である、なんて大げさなことは思いませんが、ひょっとしたら、「その系統」というものがあるのかもしれません。

とはいえ、この「生活感、日常生活のリアル、作者の顔」については、憲武さんと私とで、好みやスタンス、考え方(俳句観!)の違いというだけです。つまるところは。

でも「生活感、日常生活のリアル、作者の顔」が見えないのは「問題」である、「生活感、日常生活のリアル、作者の顔」が見えるべきであるといった規範を、勝手に作り上げられるのは困りものです。

もうちょい微妙で繊細な問題だと思いますしね、リアルとか、作者の顔という問題は。

俳句のあるべき姿についての紋切り型は、言い回しだけでなく、考え方の紋切り型でもなるのではないかと、自分を疑ってみることも必要なんじゃないか、ということです。

感じたのは、この2点。

●

豆の木賞について、知っている範囲で説明しておきましょう(私は計6回参加)。

20句作品を互選で選ぶ。選は6点持ち点制というところがルールとして秀逸。全作品について選評を書くのが大変。

「1句出し」ならぬ「1作品出し」の句会なのだ、と私は解しています。

句会だから、最高点句(受賞作)が決まったら、異議を唱える、採らざるの弁を述べる、というのは当然のことです(句会では高点句ほど貶されたりしますよね)。

だから掲示板での憲武さんの態度は、当然あっていい態度です。ただ、そのコメントについて、2点ほど、あれれ?なところがあった。それをここで、部外者の私があえて書かせてもらったわけです。

その2点を最後に繰り返しておきます。

1 個人名はきちんと明記する。

2 自分のなかの「紋切り型」について、ちょっと考えてみる。

こちらからは、以上です。

2014/11/12

■「超結社」の終焉

「超結社」という語に少なからぬ違和感をもっています。

「結社」を「超」えて、と言いながら、結社を前提とした発想という点では、「結社帰属」と同等かそれ以上に「結社志向」に思えるからです。

と、こういうと、理屈を弄しただけのようにも聞こえるので、具体的な話題へ。

●

「超結社」という語を強い印象をもって受け取ったのは、同人「豆の木」のサイトでした。今もトップページにはその3文字があります(≫http://homepage3.nifty.com/mamenoki-kukai/)。

「豆の木」が始まった1994年当時は、結社が今より強度をもっていたし〔*1〕、結社のしがらみ・束縛も強かったので〔*2〕、それなりに有効だった。結社に所属する当時の若手俳人が、〈結社とは違うところ〉から何かを始めようというモチベーション(結社的閉塞からの脱却)は想像できるし理解できる。貴重なものです。

ところが、時間が経つと、俳句世間全体がちょっと変わってきた。

A 結社出自ではなく、俳句を楽しみ、なおかつ読む価値のある(というか、おもしろい)俳句を作る人たちの出現(これは時代の変化だけではなく、広く眺めれば、そういう人たちがいたということかもしれません)。こうした人たちは、結社のしがらみ・束縛とはのっけから無縁です。

B 結社内部にいながら、結社依存というのではなく、読む価値のある(というか、おもしろい)俳句を作る人たちの出現。結社所属のしがらみ・束縛を超えて(あるいは、すり抜けて)、結社というインフラを(悪い意味ではなく)自分のためにうまく使える若手の人たちが生まれているように思います。

結果、〈「超結社」というこころざしや運動〉は、〈結社とクレバーにつきあう結社プロパーの洗練(B)〉と〈結社なんて知らねえよという非・結社出自の野蛮(A)〉のあいだで、(ある意味ひ弱に)取り残されていくことになりました。

言い換えれば、結社出自と非・結社出自が互いに反駁・対立することもなく、既存の俳句秩序をいくぶんか更新した現在の景色〔*3〕のなかで、「超結社」の看板はいつのまにか古ぼけてしまった感があります。

●

「豆の木」サイトのトップページには、「1950年以降生まれの俳句実作者の会」との文言があります(この入会条件はすでに撤廃されたとも聞きますが)。

「1950年以降生まれ」といえば、スタート当初は45歳以下。俳句世間では充分に若手ですし、その世代に「超結社」という機運が生まれたのはわかる気がします(当時まだ俳句を始めていなかった私にも)。

けれども、現在は、65歳以下。もう若手とは言えません。当時の気運が20歳ぶん年をとった。20年間、樽に漬けられたままのようなものです。

「超結社」で始まった「豆の木」は、生い立ちはそのままでいいので、現在から未来にかけては、別のキーワードが必要な気がします〔*4〕。

なお、「豆の木」には、これまで80人近い人が参加。私も2006年から2010年まで所属しました。

●

さて、こんな記事を書いたのは、今年の「豆の木賞」が決まり(太田うさぎさん、おめでとうございます!)、その後、豆の木・掲示板(≫http://6918.teacup.com/mamenoki/bbs) でメンバー間でちょっとした論議があるのを知ったから。

それについては、また別の記事で。

〔*1〕俳句でいっぱしの作者になる、本格的に俳句に関わっていくには、結社所属・結社活動がほぼ必須。また「俳壇」秩序は、結社が基盤。今でもそれは変わらないかもしれないが、俳句世間における結社の存在感は、今とだいぶ違う。

〔*2〕結社のメンバーに結社以外の句会への参加を禁じるところもあった。オープンな賞への応募も、主宰の選やアドバイスを経てからという結社も、今より多かったと思しい。

〔*3〕例えば『新撰21』以降の分てアンソロジーには、非・結社出自の有力な作家が数多く、結社プロパーと並んでも違和感がない。

〔*4〕「豆の木」のメンバーは流動的で、帰属意識も良い意味で薄い。現在のメンバーそれぞれに「豆の木」の捉え方は異なるでしょう。「超結社」をどのように近いするかもメンバーそれぞれ。しかしながら、人それぞれでは話にならないので、そこはそれ、です。

「結社」を「超」えて、と言いながら、結社を前提とした発想という点では、「結社帰属」と同等かそれ以上に「結社志向」に思えるからです。

と、こういうと、理屈を弄しただけのようにも聞こえるので、具体的な話題へ。

●

「超結社」という語を強い印象をもって受け取ったのは、同人「豆の木」のサイトでした。今もトップページにはその3文字があります(≫http://homepage3.nifty.com/mamenoki-kukai/)。

「豆の木」が始まった1994年当時は、結社が今より強度をもっていたし〔*1〕、結社のしがらみ・束縛も強かったので〔*2〕、それなりに有効だった。結社に所属する当時の若手俳人が、〈結社とは違うところ〉から何かを始めようというモチベーション(結社的閉塞からの脱却)は想像できるし理解できる。貴重なものです。

ところが、時間が経つと、俳句世間全体がちょっと変わってきた。

A 結社出自ではなく、俳句を楽しみ、なおかつ読む価値のある(というか、おもしろい)俳句を作る人たちの出現(これは時代の変化だけではなく、広く眺めれば、そういう人たちがいたということかもしれません)。こうした人たちは、結社のしがらみ・束縛とはのっけから無縁です。

B 結社内部にいながら、結社依存というのではなく、読む価値のある(というか、おもしろい)俳句を作る人たちの出現。結社所属のしがらみ・束縛を超えて(あるいは、すり抜けて)、結社というインフラを(悪い意味ではなく)自分のためにうまく使える若手の人たちが生まれているように思います。

結果、〈「超結社」というこころざしや運動〉は、〈結社とクレバーにつきあう結社プロパーの洗練(B)〉と〈結社なんて知らねえよという非・結社出自の野蛮(A)〉のあいだで、(ある意味ひ弱に)取り残されていくことになりました。

言い換えれば、結社出自と非・結社出自が互いに反駁・対立することもなく、既存の俳句秩序をいくぶんか更新した現在の景色〔*3〕のなかで、「超結社」の看板はいつのまにか古ぼけてしまった感があります。

●

「豆の木」サイトのトップページには、「1950年以降生まれの俳句実作者の会」との文言があります(この入会条件はすでに撤廃されたとも聞きますが)。

「1950年以降生まれ」といえば、スタート当初は45歳以下。俳句世間では充分に若手ですし、その世代に「超結社」という機運が生まれたのはわかる気がします(当時まだ俳句を始めていなかった私にも)。

けれども、現在は、65歳以下。もう若手とは言えません。当時の気運が20歳ぶん年をとった。20年間、樽に漬けられたままのようなものです。

「超結社」で始まった「豆の木」は、生い立ちはそのままでいいので、現在から未来にかけては、別のキーワードが必要な気がします〔*4〕。

なお、「豆の木」には、これまで80人近い人が参加。私も2006年から2010年まで所属しました。

●

さて、こんな記事を書いたのは、今年の「豆の木賞」が決まり(太田うさぎさん、おめでとうございます!)、その後、豆の木・掲示板(≫http://6918.teacup.com/mamenoki/bbs) でメンバー間でちょっとした論議があるのを知ったから。

それについては、また別の記事で。

〔*1〕俳句でいっぱしの作者になる、本格的に俳句に関わっていくには、結社所属・結社活動がほぼ必須。また「俳壇」秩序は、結社が基盤。今でもそれは変わらないかもしれないが、俳句世間における結社の存在感は、今とだいぶ違う。

〔*2〕結社のメンバーに結社以外の句会への参加を禁じるところもあった。オープンな賞への応募も、主宰の選やアドバイスを経てからという結社も、今より多かったと思しい。

〔*3〕例えば『新撰21』以降の分てアンソロジーには、非・結社出自の有力な作家が数多く、結社プロパーと並んでも違和感がない。

〔*4〕「豆の木」のメンバーは流動的で、帰属意識も良い意味で薄い。現在のメンバーそれぞれに「豆の木」の捉え方は異なるでしょう。「超結社」をどのように近いするかもメンバーそれぞれ。しかしながら、人それぞれでは話にならないので、そこはそれ、です。

2014/11/11

2014/11/10

■菅井(なんでまた菅井きん?といろいろな人に訊かれる)きんの歌

さびしさに心の牛蒡ひく遊び菅井きんならさつき帰つた 10key

手鏡のおもてもうらも菅井きん物理学的にはあり得ない

そのⅡ(ツー)はネブカドネザルⅡ(に)世のⅡ(に)きのふ見たのは菅井きんⅡ(ツー)

わたくしは菅井きんではありません然るに菅井きんを詠むです

これは短歌ではありません(それはもうわかった)。

菅井きんの歌です。

手鏡のおもてもうらも菅井きん物理学的にはあり得ない

そのⅡ(ツー)はネブカドネザルⅡ(に)世のⅡ(に)きのふ見たのは菅井きんⅡ(ツー)

わたくしは菅井きんではありません然るに菅井きんを詠むです

これは短歌ではありません(それはもうわかった)。

菅井きんの歌です。

2014/11/09

■傷あるところより

やかんに水を入れて、火にかける。温度が上がり、やがて、やかんの底に気泡ができる。

その気泡の、最初のひとつぶは、どこにできるのか?

言い換えれば、水は、どこから沸き始めるのか?

答えは、傷のある箇所だそうです。どの本で読んだ話か忘れましたが、とにかく、そういうことらしい。まったいらでつるつるに見えるやかんの底にも、かならず微かな傷がある。そこに最初の泡ができる。

無花果の傷あるところより開く 土肥あき子

『絵空』第9号(2014年10月20日)より。

まだ固い無花果の実の微かな傷を端緒にして、ぱっくり開く。

●

さて、やかんの泡の話に戻ります。

泡は傷から。それはわかった。では、傷も凹凸もまったくないやかんで(理論的には、そういう仮定は可能です)、均等に熱を加えていくと(理論的には、そういう仮定は可能です)、泡はどこに出来るのでしょう?

出来ない?

出来なければお湯は沸かない? いや、気泡なしで水温が100℃まで上がるのか? そんなことってあり得るのか?

あるいは、傷(差異)がまったくなくても、〈どこか〉に気泡が出来るのか? その〈どこか〉とはどこなのか? 偶然の〈どこか〉なのか?

ないアタマで、それを考え始めると、もうワケがわかならくて、とても気持ちよく、愉しいのですよ。

その気泡の、最初のひとつぶは、どこにできるのか?

言い換えれば、水は、どこから沸き始めるのか?

答えは、傷のある箇所だそうです。どの本で読んだ話か忘れましたが、とにかく、そういうことらしい。まったいらでつるつるに見えるやかんの底にも、かならず微かな傷がある。そこに最初の泡ができる。

無花果の傷あるところより開く 土肥あき子

『絵空』第9号(2014年10月20日)より。

まだ固い無花果の実の微かな傷を端緒にして、ぱっくり開く。

●

さて、やかんの泡の話に戻ります。

泡は傷から。それはわかった。では、傷も凹凸もまったくないやかんで(理論的には、そういう仮定は可能です)、均等に熱を加えていくと(理論的には、そういう仮定は可能です)、泡はどこに出来るのでしょう?

出来ない?

出来なければお湯は沸かない? いや、気泡なしで水温が100℃まで上がるのか? そんなことってあり得るのか?

あるいは、傷(差異)がまったくなくても、〈どこか〉に気泡が出来るのか? その〈どこか〉とはどこなのか? 偶然の〈どこか〉なのか?

ないアタマで、それを考え始めると、もうワケがわかならくて、とても気持ちよく、愉しいのですよ。

2014/11/08

■絶妙な打ち捨てられ方

フィルムカメラの半マニュアル(手動ピント、絞り優先でシャッタースピード自動)で撮った写真。

この写真でひとつ興趣を挙げるなら、捨てられたガラクタの配置。

それを充分に伝える写真になったかというと、ごめんなさいとしか言いようがないが、ともかく、よくぞここまで絶妙な配置で打ち捨てられたものだ!と感嘆するのですよ。

ちなみに、フィルムカメラの面白さの一つは、フィルムによって色合いが異なること。上の写真は、KODAK E100VS。フィルムの特性を引き出した写真とは言い難いのですが、それは腕前の問題だから、しかたがない(それでも雑草のグリーンや自転車の赤はこのフィルム独特の色のような気が) 。

この写真でひとつ興趣を挙げるなら、捨てられたガラクタの配置。

それを充分に伝える写真になったかというと、ごめんなさいとしか言いようがないが、ともかく、よくぞここまで絶妙な配置で打ち捨てられたものだ!と感嘆するのですよ。

ちなみに、フィルムカメラの面白さの一つは、フィルムによって色合いが異なること。上の写真は、KODAK E100VS。フィルムの特性を引き出した写真とは言い難いのですが、それは腕前の問題だから、しかたがない(それでも雑草のグリーンや自転車の赤はこのフィルム独特の色のような気が) 。

2014/11/07

■グルーヴと肌理

@10_key 音数は好きでいいし、季語や切れは、入れたいと思ったら入れればいいです。

— saibara_tenki (@10_key) 2014, 11月 4

鉛筆は鳥小屋に充ち事後の雨 清水かおり

俳句じゃなくて川柳ですが。

『川柳木馬』第142号(2014年10月)より。

材料が多すぎるとおっしゃる方もいらっしゃるでしょうが、グルーヴも肌理も感じますですよ。

なお、現代川柳には、グルーヴはともかくとして、肌理の感じられない句が多いです。柳人は、そこに興味がないのかもしれません。

で、俳句の話をすると、季語や切れは、そう決まっているから、よりも、入れたいから入れる、というほうが、作り手も読み手も愉しいですよ。自発的・積極的ってやつですか。

■そのとき心にぶらさげるもの

『儒艮』第9号(2014年11月)より。

旅に出る心に糸瓜ぶらさげて 岡田由季

心に何かをぶらさげる。喩としては、なんだかわかる。というか。、何もぶらさげない心というもののほうが稀有だろうし、想像しにくい。いつも何かをぶらさげているっぽい。

で、糸瓜である、と。旅に出る、と。

なんだか奇妙なものをさげて旅立つんですね。

つまり、こういうことですか。生活のシーンシーン、そのときの心持ちの如何によって、いろいろなものがぶらさがる、と。心には。

旅に出る心に糸瓜ぶらさげて 岡田由季

心に何かをぶらさげる。喩としては、なんだかわかる。というか。、何もぶらさげない心というもののほうが稀有だろうし、想像しにくい。いつも何かをぶらさげているっぽい。

で、糸瓜である、と。旅に出る、と。

なんだか奇妙なものをさげて旅立つんですね。

つまり、こういうことですか。生活のシーンシーン、そのときの心持ちの如何によって、いろいろなものがぶらさがる、と。心には。

2014/11/06

2014/11/05

■ことば崩し

きゅういち句集『ほぼむほん』(2014年9月/川柳カード)より。

人事部の目があたかもを置いてゆく きゅういち

「あたかも」という語が、名詞、それもブツのように扱われる。これは俳句ではちょっと見かけないやり方。

今更を並べ終えれば渚かな 同

これも同じパターン。ほかにもあるかもしれない。

「あたかも」も「今更」も見えないし、触れられない。なのに、それらがそこに在るかのように読む。

文法を崩しに、さらには、語の基本属性を崩しにかかるわけです。

〔関連記事〕

土砂降りの弁士

http://sevendays-a-week.blogspot.jp/2014/10/blog-post_23.html

まがまがしき〈妊娠・出産・誕生〉 きゅういち句集『ほぼむほん』冒頭

http://sevendays-a-week.blogspot.jp/2014/09/blog-post_26.html

人事部の目があたかもを置いてゆく きゅういち

「あたかも」という語が、名詞、それもブツのように扱われる。これは俳句ではちょっと見かけないやり方。

今更を並べ終えれば渚かな 同

これも同じパターン。ほかにもあるかもしれない。

「あたかも」も「今更」も見えないし、触れられない。なのに、それらがそこに在るかのように読む。

文法を崩しに、さらには、語の基本属性を崩しにかかるわけです。

〔関連記事〕

土砂降りの弁士

http://sevendays-a-week.blogspot.jp/2014/10/blog-post_23.html

まがまがしき〈妊娠・出産・誕生〉 きゅういち句集『ほぼむほん』冒頭

http://sevendays-a-week.blogspot.jp/2014/09/blog-post_26.html

2014/11/03

■「いわきプロジェクト」から冊子とカレンダーが届いたよ!

≫http://hw02.blogspot.jp/2014/10/blog-post_30.html

これ(↑↑↑)に申し込んだら、早速届きました。

卓上カレンダーはサカナの絵。

『いわきガイドブック いわきに、行ってみた!』は知り合いの俳人も多数一文を寄せ、写真がキレイ。

『あんばさまの町図絵』は、地図好き・地形好きの私には、かなりクル、感じ。

大満足の3点でござんした。

これ(↑↑↑)に申し込んだら、早速届きました。

卓上カレンダーはサカナの絵。

『いわきガイドブック いわきに、行ってみた!』は知り合いの俳人も多数一文を寄せ、写真がキレイ。

『あんばさまの町図絵』は、地図好き・地形好きの私には、かなりクル、感じ。

大満足の3点でござんした。

■まだまだ菅井きんの歌

僧帽筋マネキン砂金菅井きん「きん」の付く語をつぶやきなさい 10key

ツチブタを交換財として閉ぢた社会を生きる菅井きんたち

この歌はあくまでフィクションです実在する菅井きんと一切関係ありません

夜を貫くひかりの棒よ「菅井きんその他」を乗せて電車よ走れ

声嗄れてもまだまだ菅井きんの歌この世の果てを確かめるまで

これは短歌ではありません(なにをいまさら)。

菅井きんの歌です。

ツチブタを交換財として閉ぢた社会を生きる菅井きんたち

この歌はあくまでフィクションです実在する菅井きんと一切関係ありません

夜を貫くひかりの棒よ「菅井きんその他」を乗せて電車よ走れ

声嗄れてもまだまだ菅井きんの歌この世の果てを確かめるまで

これは短歌ではありません(なにをいまさら)。

菅井きんの歌です。

2014/11/02

2014/11/01

■「ジャージー・ボーイズ」は金曜のレイトショーで楽しむのに最適

成功したポップグループの評伝、とてもよく出来た評伝を、そのアルバムを聴きながら読んでいる。「ジャージー・ボーイズ」(2014年/クリント・イーストウッド監督)は、そんな映画でした。

このところのイーストウッド監督は超傑作の奇跡的連続。その流れのなかでは「並みの傑作」?

それでも充分におもしろい。とりわけ「ロックンロールの殿堂表彰式」から最後のミュージカル仕立てへ。楽しいったらありゃしない。

で、カヴァーを貼っておきます。

このところのイーストウッド監督は超傑作の奇跡的連続。その流れのなかでは「並みの傑作」?

それでも充分におもしろい。とりわけ「ロックンロールの殿堂表彰式」から最後のミュージカル仕立てへ。楽しいったらありゃしない。

で、カヴァーを貼っておきます。

2014/10/31

■「私」が歳時記です

季語の話題、とりわけ一般論としての季語論が退屈なのは、季語に支配統治されているという前提で語られるからかもしれません。季語を研究する人はそれでいいけれど、季語を使う人は、季語を支配統治しないとね。

「私が歳時記だ」というくらいの態度でよろしいんじゃないでしょうか。

冗談でも不遜でもなく、現に、私がここに暮らして、私が俳句をつくり、つくった俳句の責任は私が全面的に引き受けるわけですから。

●

「私が歳時記だ」というくらいの態度でよろしいんじゃないでしょうか。

冗談でも不遜でもなく、現に、私がここに暮らして、私が俳句をつくり、つくった俳句の責任は私が全面的に引き受けるわけですから。

●

2014/10/30

登録:

コメント (Atom)